雙車法演示實驗中抵消摩擦力的分析

馬乃夫,姜 軍

(清江中學(xué),江蘇 淮安 223001)

1 問題的提出

在研究接觸物體相對運動的過程中,摩擦力是一個不可回避的因素.盡管對摩擦力的研究與探討已有著悠久的歷史,但是在實際的中學(xué)物理教學(xué)過程中,對摩擦力的理解仍然存在一些需要深入探討的地方.普通高中課程標準實驗教科書(人教版)物理1第4章第2節(jié),在探究牛頓第二定律的參考案例中,用雙車法探究加速度與外力、質(zhì)量的關(guān)系.取2個相同的小車放在傾斜的木板上,前端各系1條細繩,繩的另一端跨過定滑輪各掛1個小盤,盤中可放砝碼.兩小車后端各系1條細繩,一起被同一夾子夾住而使小車靜止,打開夾子,兩小車同時開始運動,關(guān)上夾子,兩小車同時停下來.通過增減小盤中的砝碼來改變小車所受的合力,增減小車內(nèi)的砝碼可改變小車的質(zhì)量.在此實驗中,摩擦力是一個重要的考慮因素,為了消除摩擦力對實驗的影響,常用的做法是用書本、小物塊等把作為斜面的木板一端墊起,實驗裝置如圖1所示,其本質(zhì)是用重力的分力抵消摩擦力.當調(diào)節(jié)好木板傾角θ時,輕推小車,小車若能沿斜面近似勻速下滑,則認為摩擦力已被抵消.但是教材中并沒有說明調(diào)節(jié)好θ后,若在小車上增加(減少)砝碼,是否需要重新調(diào)節(jié)θ.在實際教學(xué)過程中,師生也確實沒有因小車質(zhì)量的改變而調(diào)整角度,這樣就容易造成誤解,以為只要實驗開始時調(diào)節(jié)好θ,即使小車質(zhì)量在實驗過程中發(fā)生變化也不需要再次調(diào)節(jié)θ.

圖1 常用平衡摩擦力的方法

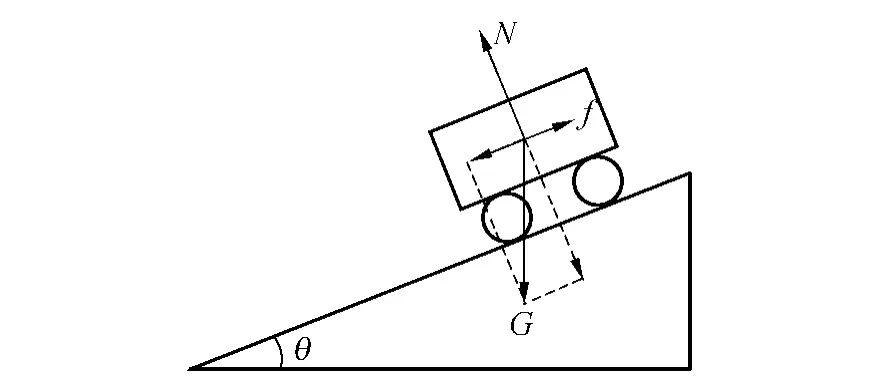

如圖2所示,若把小車當作一個整體,小車受到的摩擦力當作滑動摩擦力處理,則小車只受3個力作用.設(shè)小車(包含車身和車輪)的質(zhì)量為M,重力與斜面的垂線夾角為θ,小車與木板的動摩擦因數(shù)為μ.因為小車做勻速直線運動,所以小車受力平衡μM g cosθ=M g sinθ,可得:

圖2 小車在斜面上受力分析示意圖

根據(jù)(1)式,θ只與μ有關(guān).因為在同一實驗中μ是不變的物理量,所以θ不隨小車總質(zhì)量的變化而改變.

上述推導(dǎo)過程中值得商榷之處有:1)把小車車輪與木板的滾動摩擦當作滑動摩擦處理.在實驗中,滾動摩擦比滑動摩擦產(chǎn)生的“阻礙作用”要小得多,兩者不能等同處理.2)車輪與固定軸之間的滑動摩擦力的力矩會阻礙車輪的滾動,且它在小車向下運動過程中做負功,把機械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能.3)小車質(zhì)量發(fā)生變化后木板的形變.

本文綜合考慮上述因素,理論分析后給出了角度θ與小車質(zhì)量等因素的方程,并通過實驗驗證了小車質(zhì)量變化后需要重新調(diào)節(jié)θ的結(jié)論,給出了在實驗時選擇實驗器材應(yīng)該注意的問題.

2 理論分析

考慮以上因素后,先對車身的受力進行分析,如圖3所示,設(shè)小車車身質(zhì)量為 m2,1個車輪質(zhì)量為 m1,小車總質(zhì)量為 M,則 M=m2+4m1.f12表示車輪對車身的滑動摩擦力,F12表示4個車輪對車身沿斜面向上的作用力,N12表示4個車輪對車身的總支持力,由車身做勻速直線運動可知,車身受力平衡,故

圖3 車身的受力分析示意圖

接下來討論車輪與木板的相互作用.如圖4所示,將車輪放在木板上靜止時,車輪是鐵制的,比較“硬”,木板比較“軟”,則木板的形變是主要的.當車輪在木板上滾動時,車輪后面的支撐面因變形略低于前方,車輪前面的支撐面形成凸起.此時支撐面對車輪的作用點與靜止時相比向前移動,作用力為 N.力 N分解為垂直于木板的分力N0和平行于木板的分力 P.力 N0近似地與在該力作用點處車輪和木板的公切面垂直,可看作彈性支撐力,即木板對車輪的支持力,力 P近似地與上述公切面平行,可粗略地看作靜摩擦力[3].

圖4 車輪與木板之間的作用

由于小車4個車輪受力和運動情況幾乎相同,因而不妨只研究1個車輪的受力和運動情況.

如圖5所示,N0表示斜面對輪的支持力,N21表示車身對斜面的壓力,車輪半徑為 R,δ為 N0與圓心間的垂直距離.對其中1個車輪進行受力分析:因為車輪勻速轉(zhuǎn)動,所以車輪應(yīng)受力平衡和力矩平衡.

圖5 車輪在斜面上運動時的受力分析

由受力平衡方程,在垂直于斜面方向上,得

在平行于斜面方向上,得

力矩平衡方程為

τ表示f21產(chǎn)生的力矩.即

所以

3 實驗驗證

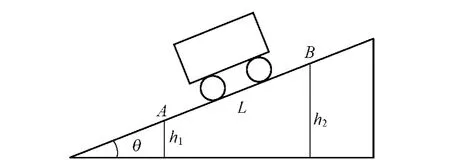

所用實驗裝置如圖6所示,在斜面上 AB之間等距離放置4個光電門,用來判斷小車的運動是否為勻速.當小車勻速運動時,測量得到數(shù)據(jù)如表1所示.

圖6 實驗裝置示意圖

表1__不同質(zhì)量的小車勻速運動時斜面的傾角(L=40.00 cm)

4 結(jié)果與討論

本文的主要結(jié)果體現(xiàn)為(6)式,從中可知當M增大(減小)時,木板形變也隨之變化,即δ隨之增大(減小),此時車輪形變也發(fā)生變化,R減小(增大),則δ/R 增大(減小);由于 f21比較小,且其力臂非常短(因此在圖中無法畫出),則τ非常小,4τ?RgM cosθ.綜上所述,可以將(6)式寫為tanθ=δ/R,所以當小車質(zhì)量發(fā)生變化后,θ也隨之改變,需要重新調(diào)節(jié)斜面傾角才能使小車在斜面上做勻速直線運動.由于車輪形變,即 R的變化非常小,所以δ(與斜面的形變相關(guān))是影響θ的主要因素.

從實驗數(shù)據(jù)可知,小車質(zhì)量增大時θ確實增大,但是小車質(zhì)量增加了200 g,θ卻僅僅增加了0.286 8°,相對不調(diào)整傾角而言誤差為11.77%.由于雙車法實驗是課堂演示實驗,小車質(zhì)量變化后不重新調(diào)節(jié)θ產(chǎn)生的誤差可以忽略.但是這樣操作卻容易使學(xué)生乃至部分教師對實驗過程中摩擦力的來源產(chǎn)生錯誤的認識.

從(6)式可知,為了減小小車質(zhì)量變化對實驗的影響,應(yīng)當選用相對較硬的材料做斜面,使小車質(zhì)量改變后δ的變化很小.同時,選用質(zhì)量比較大的小車實驗則4τ/RgM cosθ就可以忽略.由于δ是影響θ的主要因素,因此選擇相對較硬的材料做斜面是減小小車質(zhì)量變化對實驗的影響的主要方法,比如可以選用鋁合金作為斜面.

致謝:該實驗數(shù)據(jù)是在徐州師范大學(xué)物理系實驗室完成的,得到了徐州師范大學(xué)李松嶺副教授的幫助,在此表示感謝!

[1] 人民教育出版社課程教材研究所.物理(必修1)[M].北京:人民教育出版社,2006:73.

[2] 劉誠杰.摩擦力的實驗研究與設(shè)計[J].物理實驗,2005,25(3):28-30.

[3] 漆安慎,杜嬋英.力學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2004:220-221.